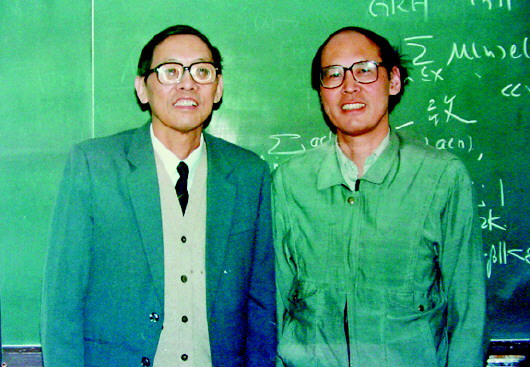

▲潘承洞和潘承彪兄弟。展涛摄于1995年。

▲1983年山东大学博士学位答辩会现场,前排左起:陈景润、王元、潘承洞。二排右是校长邓从豪。陈景润后面戴眼镜的为本文作者蔡天新。

▲1979年在英国,左起:华罗庚、潘承洞、楼世拓。

▲中国解析数论的三驾马车,左起:王元、陈景润、潘承洞。

1978年,我考取了山东大学。10月初,第一次坐上火车,千里迢迢从南方来济南报到。几天以后,数学系举行新生开学典礼,一位风度翩翩、满头银发的老教授上台讲话,他便是系主任张学铭教授。张先生在对我们表示了一番欢迎、祝贺和鼓励,介绍了校系的光荣历史之后,忽然向我们推介起一位年轻数学家,讲他如何如何了得。说完便把他请了出来,与同学们见面,那正是潘承洞先生。那是我第一次看见潘师,厚厚的眼镜(两千多度),高高的个子(一米八四),而当时只有十五岁的我尚未发育成熟。我想如果站在他身边,应该会相差一个脑袋。

那年潘师四十四岁,正值壮年。就在几个月前,潘师因为在哥德巴赫猜想研究方面取得的卓越成就,由讲师越级晋升为教授。值得一提的是,那也是我唯一一次聆听张学铭先生讲话,第二年他便调到浙江大学,在那里创建了控制理论专业。1981年,教育部确定全国首批博士点,只有山东大学和浙江大学拥有运筹学与控制论专业的博士学位授予权,而张先生是两校唯一的博士生导师。那次典礼有点奇怪,数学系有好几位名教授,有两位还是民国年代留美归来的,张先生为何要向同学们独独隆重地介绍潘师呢?后来我猜测,这不仅因为潘师成就突出,还因为那会儿张先生已知自己不久要南下,预见到潘师将会接任他的系主任和数学研究所所长职位。

说起潘师,那正是我报考以“文史哲”见长的山东大学的主要原因。我参加高考那年,徐迟发表了报告文学《哥德巴赫猜想》,起初这篇文章刊登在《人民文学》杂志,随后被《人民日报》等报刊转载,紧接着人民文学出版社又推出徐迟的同名报告文学集,此文还被收入人民教育出版社的《中学语文》课本,可以说就像当年的“毛选”一样人人必读。记忆里我首先看到的是《中国青年报》的转载,那是在父亲任教的中学的公厕里,一位老先生正在兴奋地捧读,他一边读一边讲给我听。

这篇报告文学的主人翁是数学家陈景润,同时该文也多处提及另外两位数学家,让他们也出了大名,那便是王元和潘承洞。原本我就比较喜欢数学,文科出身的父亲又历经“反右”和“文革”磨难,觉得学理科会相对安全一些。读了这篇报告文学以后,我更坚定了数学作为自己未来专业和人生奋斗目标的信念。可是,陈景润和王元都是在中国科学院数学研究所,那里不招收本科生,而潘承洞任教的山东大学每年会在浙江招收二十来名学生。因此,虽然我的总分超出山大的录取线不少,山大仍进入了我的视野。

后来我了解到这篇多少影响到中国数学(尤其是数论)面貌的报告文学出笼的背景故事,当时《人民文学》编辑部受“四个现代化”宏伟蓝图的激励,在获悉陈景润的工作和成就以后,找到了远在武汉的诗人徐迟,请他来京采写陈景润。那年徐迟已经63岁了,据说他和陈景润初次见面时,后者坦承中学时便读过徐迟的诗歌,于是气氛融洽,但陈景润研究哥德巴赫猜想的六平方米陋室是从来不让别人进去的,除了数学所的李书记。最后李书记想了一个办法,他先找陈景润谈事,然后徐迟来敲门,由李书记开门让他进来。

可是对我来说,选择志愿的困难依然存在。那年山大数学系只在浙江招收两个专业的学生,即自动控制和电子计算机,每个专业各招两名,并没有数学或计算数学专业。虽然如此,我在不识美国数学神童、控制论之父维纳是谁的情况下,依然报考了山东大学的自动控制专业,并被录取。现在回想起来,那是一次既冒险又盲目的“曲线救国”。同时这也说明了,数学和潘师对我是多么有吸引力。

好在我的勇气给我带来的运气不差。首先,山大的自动控制是偏理论的,可以称作控制理论,要学许多基础数学课程。其次,从第二学期开始,在潘师的授意下,从全系一年级三个专业(包括自动控制但不包括电子计算机)中挑选出十八位学习优秀、年龄偏小的同学组成一个“小班”。其时,科大“少年班”和会下围棋的宁铂正红遍大江南北。78级数学专业里有不少同学是当年山东省中学数学竞赛优胜者,他们也没有经过高考就被免试录取,故而“小班”成员多数出自数学专业。我们班也有四位,其中有我和后来赫赫有名的郭雷。因为大家年龄都比较小(最小的只有十三岁),因此被称作山大的“少年班”。

终于等到了开学,潘师指定楼世拓和姚琦两位老师给我们上课,主要讲授分析技巧和初等数论,从中也介绍一些著名的数论问题和猜想,他们略带神秘的授课方式,引发了同学们的学习兴趣和热情。加上因为是选拔进来的,机会难得,更为大家珍惜。与此同时,因美而难的数论也渐渐地使得不少人望而却步。半年以后,只留下四位同学;又过了一年,就剩王炜和我两个人了,其他同学先后选择了别的导师或研究方向,相当一部分后来出国留学去了。我和王炜则一直跟潘师研习数论,从学士论文做到博士论文,而楼、姚两位老师是我们的启蒙老师。

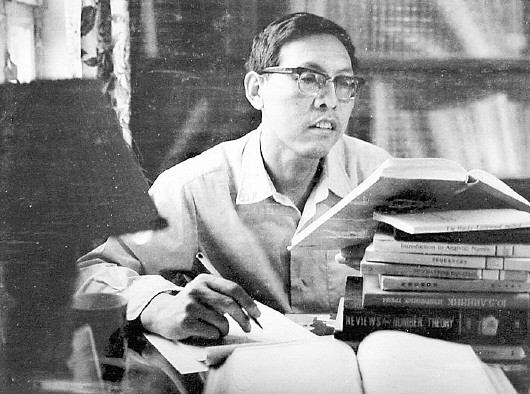

楼老师曾是上海市中学数学竞赛亚军,“文革”前毕业于复旦大学数学系。因为家庭成分不好等原因,吃了很多苦头。1978年调入山大前,他和爱人兼同学姚琦老师在济南缝纫机厂当工人,业余时间喜欢钻研黎曼猜想等数论难题。楼老师告诉我一件事,为了能够接近潘老师,不爱桥牌的他专门苦练了一番,等有机会与潘师对局时,他便在牌桌上和盘托出,发表他对黎曼猜想零点密度估计问题的见解。潘师爱才心切,当即表示要把两位老师调进山大。不料工厂头头得知后不肯放人,说既然会算数目那就在厂里做会计吧,最后还是潘师通过省里关系才搞定。1979年夏天,楼老师与华罗庚、陈景润(因签证未妥没出席)、王元、潘承洞几位名家一起受邀参加在英国德拉姆召开的解析数论会议,那是改革开放以后中国数论学家在国际舞台上的首次集体亮相。

现在回想起来,如果当初我填写的志愿是比较时髦的电子计算机专业的话,恐怕就难实现跟潘师做数论的梦想了,因为无法入选“小班”。到大二暑假来临时,我已基本上确定将来跟潘师做数论,因此潘师和系里都建议我从自动控制专业转到数学专业,甚至把我的寝室也做了调整,与数学专业的同学同住。其中一位新室友于青林后来娶了潘师的独生女儿潘勤,他们在年龄、身高等方面均比较相配。万万没想到的是,我换专业的申请没被教务处批准,即便系主任潘师亲自出面也无济于事。这样一来,三四年级我不得不修一些与数论毫不相干的课程,比如最优控制理论、集中参数控制、线性系统理论、自动调节原理等等,同时也错过了若干数学专业的必修和选修课程。

不过,有所失也有所得,大学最后两年,我不仅认识了控制论的命名人、“信息时代之父”维纳(他有两部自传且都有中译本),同时加深了与同班同学郭雷等的友谊,也做了一回从无线电厂调入山大的彭实戈老师的学生(他俩后来取得的成就使其成为山大和山大人的骄傲)。1982年7月的一天,我把即将赴中科院系统所深造的郭雷带到潘师家(事先并未征询潘师的意见)。至今我都记得,师母开门以后,潘师见到郭雷说的第一句话,“久仰!久仰!”这可是一个大数学家对一个即将离校的本科生说的(他对大器晚成的彭老师也多有提携)。仅从这点也可以看出,为何潘师后来能领导一所大学、成为一位著名的教育家。

(本文作者为浙江大学数学系教授、博士生导师,诗人,随笔和游记作家蔡天新)